31 de mayo de 1962. A las 7 de la tarde escuchó pasos por el por el pasillo. Era demasiado temprano para que le trajeran la cena. Estaba esperando noticias. Se mantenía tranquilo aunque la resignación no había ganado su estado de ánimo. Conservaba una esperanza irracional, tropical, negadora. La noticia, debido a la importancia del prisionero, se la iba a dar Arye Nir, el jefe del sistema carcelario israelí. Todos, menos él, el principal interesado, sabían que la respuesta sería negativa. Nir, solemne, le informó que el presidente había denegado el último recurso, el pedido de clemencia.

En Nir colisionaban sensaciones antagónicas. El asco (y hasta el odio) que el personaje le generaba y la pena e impresión que le causaba informarle a un hombre que moriría en las siguientes horas. “La ejecución será a medianoche”, dijo.

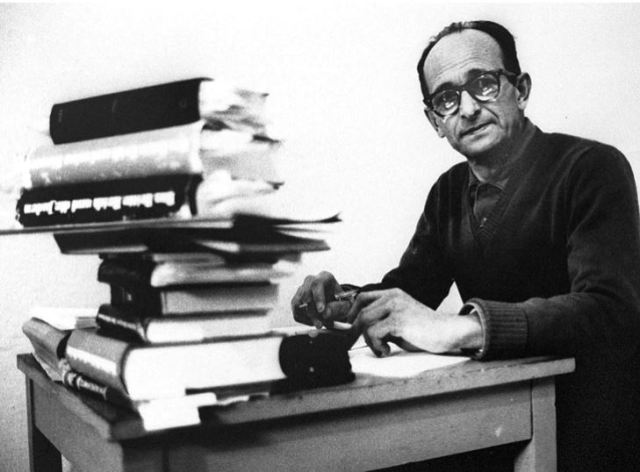

Adolf Eichmann, el destinatario de esas palabras, el que sería colgado, recibió la noticia con sobriedad. Apenas una serie de pestañeos rápidos denotaron el impacto. Y el movimiento de los labios finitos hacia una costado de la cara, como si en su estadía hubiera aprendido a jugar el truco y estuviera haciendo la seña del siete de espadas. Pero el juego, para él, se estaba terminando y ya no le quedaban cartas por jugar.

Antes de irse, el funcionario israelí le comunicó que cumplirían con una tradición, que podía pedir lo que quisiera para disfrutar antes de la ejecución. La última voluntad. Eichmann preguntó si podía ser más de una cosa. Y sin esperar respuesta pidió: birome, papel, cigarrillos y una botella de vino blanco. A los diez minutos las cuatro cosas estaban en su celda.

Se sirvió una copa mientras se puso a escribir una carta dirigida a su esposa y sus hijos. Cuando estaba terminando la misiva y ya iba por la mitad de la botella, ingresó a su celda William Hull, un pastor protestante canadiense que hacía unas semanas visitaba al detenido con asiduidad. Hull quiso que el condenado se confesara. Eichmann se negó. Ya habían tenido esta charla pero el pastor pensó que ante las circunstancias su actitud cambiaría.

“El infierno no existe. Yo no pequé. Estoy en paz con Dios. No hice nada. No tengo remordimientos”, le respondió Eichmann según cuenta Hull en sus memorias. Después de conversar unos quince minutos, el religioso se levantó de su asiento algo frustrado; no había conseguido el arrepentimiento de Eichmann, el que él pensaba que salvaría su alma. Mientras se despedían, el alemán le dijo: “No esté triste. Yo no lo estoy”.

El juicio a Adolf Eichmann comenzó el 11 de abril de 1961 en Jerusalén. Fue un acontecimiento mundial. Por primera vez en la historia se utilizó el sistema de traducción simultánea. Por primera vez, también, uno de los responsables de la Shoá sería juzgado en Israel.

En uno de los vértices de la sala de audiencias se erigía una jaula de cristal. Desde allí Eichmann asistió a su juicio, protegido por las cuatro paredes de vidrio blindado.

Indiferente, escuchó las acusaciones, los quince cargos que le imputaban, y cada una de las declaraciones de los testigos, sin mirarlos siquiera una vez, absorto en sus pensamientos o rebuscando entre sus papeles alguna respuesta fatua y poco convincente.

Siempre con los auriculares puestos, escuchó cada uno de los cargos, cada uno de los relatos de los sobrevivientes, sin expresar emoción alguna. Como si el cubo de cristal lo separara, ya no de posibles agresiones, de algún impulsivo adepto a la ley del talión, sino de la realidad. Y esto quedó en evidencia, en el momento en que el interrogado fue él.

La fiera apresada, el genocida feroz, resultó ser débil, sin ningún brillo intelectual, de una lógica gris y confusa. Un ser mediocre. Hannah Arendt observándolo en la sala de audiencias desarrolló el concepto de la Banalidad del Mal. Un hombre que podría estar sentado en la mesa de al lado en un bar o que no llamaría la atención si se lo cruzara por la calle. Un hombre que estuvo sentado en muchos bares argentinos, tomando muchos cafés, durante demasiados años.

Las palabras de apertura de las sesiones, pronunciadas por el fiscal Hausner, establecían de modo contundente el tono del proceso: “En el sitio en que me encuentro hoy ante ustedes, jueces de Israel, para demandar contra Adolf Eichmann, no me encuentro solo; conmigo se levantan, aquí, en este momento, seis millones de demandantes. Pero ellos no tienen la posibilidad de comparecer en persona, de apuntar hacia la cabina de vidrio un índice vengador y gritar, dirigiéndose a aquel que está sentado en su interior: Yo acuso. (…) Por eso seré yo su portavoz, y en su nombre levantaré este acta de acusación terrible”.

En esa sala no sólo se estaba juzgando a Eichmann. El gobierno israelí aprovecharía la ocasión para exponer al mundo una versión definitiva del exterminio perpetrado por los nazis contra el pueblo judío.

Así lo entendió también el Premio Nobel Elie Wiesel: “El juicio casi tuvo mayor importancia en el terreno de la educación que en el de la justicia. Era importante que la juventud judía supiera lo que había pasado, de dónde veníamos. Y eso es lo que logró el juicio a Eichmann en Israel y en el mundo”.

Sin embargo, los jueces no se sometieron a las presiones políticas y nunca perdieron de vista el objetivo principal del proceso: establecer la posible culpabilidad del acusado y la medida de esa culpabilidad. Eichmann, gracias a la intervención de sus juzgadores, pudo ejercer plenamente su legítimo derecho de defensa. Tanto él como su defensor, el Dr. Servatius, se expresaron con absoluta libertad en la Corte. Frecuentemente, el presidente del jurado puso freno a los excesos del fiscal o corrigió defectos de traducción de los dichos de los testigos.

Eichmann esgrimió, hasta el hartazgo, sus ejes defensivos básicos. Él obedecía órdenes. Nada más. Por otro lado, sostenía, sus actos no podían ser juzgados por otro país, por ningún país: sus actos habían sido actos de Estado. Sólo se encargo de llevar a cabo, y con una extremada eficacia, aquello que era ley en su país, en la Alemania de la que Eichmann era funcionario. Allí, la palabra del Führer era ley, no sólo para Eichmann.

Desde su lugar en la estructura burocrática nazi, Adolf Eichmann organizó, sucesivamente, la expulsión de los judíos de Alemania, su deportación de los territorios ocupados por las nazis y el traslado de millones de judíos a los campos de exterminio.

Además fue el anfitrión de 15 altos funcionarios nazis en la llamada Conferencia de Wansee. Allí, con Eichmann, como secretario, labrando las actas de la reunión, dejando constancia para la posteridad, se decidió establecer “La Solución Final”.

Fueron asesinatos de masas: por las víctimas. Por el gran número de asesinos, también. Y Eichmann, entre los asesinos, ocupaba un lugar de importancia. Era él quien los enviaba a la muerte.

Diariamente partían trenes a los campos de exterminio con 2.500 o 3.000 judíos hacinados en los vagones de carga. No solo se ocupaba de los trenes. En el juicio se aportaron como pruebas circulares y órdenes emitidas por Eichmann y su oficina obligando a las autoridades locales de cada territorio para que los judíos de diferentes nacionalidades fueran objeto inmediato de las “medidas necesarias”.

Eichmann conocía el destino que les esperaba a los pasajeros de sus trenes. Hay registros de sus múltiples visitas a Auschwitz y otros campos. El 31 de julio de 1941, Heydrich lo convocó a su oficina y le dijo: “El Führer ha ordenado el exterminio físico de los judíos”.

Durante el juicio Eichmann pretendió evitar su responsabilidad escudándose en una especie de obediencia debida. Sostuvo que sólo fue un pequeño engranaje de una gran máquina.

También afirmó que si él hubiera abandonado su puesto, otro lo hubiera ocupado. Esto podría ser cierto, pero de ningún modo lo exculpa por sus actos. Además de haberse demostrado que él era un dador de órdenes, no sólo un receptor, lo que oculta ese argumento es que lo que Eichmann intentaba decir era que siendo todos los culpables, nadie es culpable. O acaso, nada más que los máximos jerarcas nazis (que para esa época ya estaban muertos). Así desdeña la responsabilidad personal, la posibilidad de elegir libremente que Eichmann ejerció.

Como escribió Hanna Arendt: “(…) Sostuvo y ejecutó una política que consistía en negarse a compartir la tierra con el pueblo judío y los pueblos de cierta cantidad de otras naciones”.

En la sentencia los jueces estimaron que “estaba probado fuera de toda duda que el reo había actuado sobre la base de una identificación total con las órdenes y una voluntad encarnizada de realizar los objetivos criminales”.

Fue condenado a morir en la horca.

Adolf Eichmann apeló la decisión pero la Corte Suprema de Israel confirmó la sentencia. Regresemos a la celda en esa noche del 31 de mayo de 1962. Al retirarse el religioso, Adolf Eichmann volvió a sentarse a escribir en su angosta mesa de trabajo. Poco después de poner el punto final a la carta, dos guardias y Nir entraron a la celda. El condenado se puso de pie y pidió que le permitieran rezar un breve momento. Caminó hasta un rincón y un minuto después, dijo: “Estoy preparado”.

Le ataron las manos a la espalda y escoltado por los guardias y acompañado por Hull abandonó su celda. La dejó ordenada: la cama tendida, el cigarrillo apagado, un par de libros apilados, la carta en un lugar visible. Caminó por el pasillo con paso firme y la cabeza levantada. El pasillo de la muerte.

La sala de la ejecución debió ser improvisada. Era la primera ejecución judicial desde que se había declarado el Estado de Israel. Una tarima de madera y una soga colgando de un parante de hierro. Había poco testigos. Uno de ellos era Rafi Eitan, que había participado del secuestro en Buenos Aires y luego en Jerusalén lo había interrogado varias veces sobre el funcionamiento y las características de las SS. El condenado lo miró y con la voz temblando y los ojos rebalsando de ira le dijo: “Espero con todo mi corazón que usted me siga pronto”. Los dos guardias ataron los pies de Eichmann con firmeza y lo pararon sobre la plataforma. Él rechazó la capucha que le ofrecieron. Luego pusieron la soga alrededor de su cuello.

En la calle las tropas custodiaban la prisión para evitar un posible ataque. Eichmann dijo sus últimas palabras: “Dentro de muy poco, caballeros, volveremos a encontrarnos. Tal es el destino de todos los hombres. ¡Viva Alemania! ¡Viva Argentina! ¡Viva Austria! ¡Nunca las olvidaré!”.

Con la actitud teatral, con las palabras premeditadas, Eichmann pretendió con ese final dignificar su vida pero el intento fue estéril desde el inicio. Su vida estuvo cubierta de infamia.

Arye Nir gritó: “Preparados”. Un silencio helado se instaló en la sala. Eichmann cimbreó en su sitio. “Ya”. La trampa se abrió a los pies del condenado. Un latigazo, un ruido seco y otra vez el silencio. El cuerpo de Adolf Eichmann se mecía pendularmente. El médico comprobó la muerte.

El comandante tuvo que ordenar a los guardias que descuelguen el cuerpo. Nadie quería hacerse cargo. Cuando lo levantaban, el cadáver expulsó el resto de aire que contenía. Ese movimiento mecánico, súbito e impensado aterró a los guardias.

Lo colocaron en una camilla, lo taparon de pies a cabeza con mantas y lo trasladaron hasta una camioneta que esperaba en el patio. Luego escoltado por varios carros militares, el vehículo se dirigió hacia un descampado en el que el estado israelí había mandado a instalar un horno para la ocasión: en Israel no se cremaban los cuerpos. Nir y el religioso Hull acompañaron el procedimiento. La operación, tal vez por la falta de práctica, tuvo complicaciones y llevó un buen tiempo.

Algunas horas después, un operario le entregó una discreta urna al comandante que otro vez junto al religioso subió a la camioneta. De allí fueron al puerto. Ellos dos y otro oficial subieron a una pequeña embarcación. Navegaron por unos minutos hasta que Nir, mientras el reverendo Hull elevaba una plegaria, abrió la urna y arrojó las cenizas contra una de las olas.