“Maradona es el hijo que no tuve, y con eso estoy satisfecho. Él dijo una vez: Francis es de la época fea, cuando el estómago hacia ruiditos… Con eso digo todo”.

Por infobae.com

Francis es Francisco Cornejo, el hombre que pasó a la posteridad como el “descubridor” de Maradona, Empleado del Banco Hipotecario, asesor de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, un día de los primeros días de marzo de 1969 su olfato detectó talento de inmediato en ese “enano” que había sido invitado a probarse a Parque Saavedra por su amigo el Goyo Carrizo. Y Francis encontró a su joya, la “mejor pintura de su vida”, la figura de los Cebollitas que a partir de 1970 se aburrieron de ganar los tradicionales Torneos Evita y llegaron a enhebrar un invicto de 136 partidos.

Se trata del Diego inocente, el del talento rebosante que sorprendía como un malabarista haciendo “jueguitos” en los entretiempos de Argentinos, el que, según Cornejo, “Si Diego está en una fiesta con un traje blanco y le tiran una pelota embarrada, él la para con el pecho”. Una historia conmovedora que cale la pena recordar y atesorar luego de la muerte del astro, a los 60 años.

“Chicos habilidosos hay muchos, pero la mayoría tiene diez puntos en los pies y nada en la cabeza. Si un pibe tiene diez abajo y diez arriba, tenés a un genio como Diego. Tuve la suerte de que me tocó a mí, pero le podía haber tocado a cualquiera”, se quitaba méritos a su capacidad de detección. Con el tiempo, Francis y Maradona generaron un vínculo irrompible, de confianza y picardía. El DT de los míticos Cebollitas solía “esconderlo” para sorprender a sus adversarios. Como sucedió en un encuentro contra Boca: lo anotó en la planilla como Montanya y lo llevó al banco de suplentes. Cuando el equipo perdía 3-0, lo mandó al campo de juego: hizo los tres goles para alcanzar al empate. Y sus compañeros, inocentes, lo felicitaron utilizando su nombre de pila, Siego, lo que alertó al entrenador rival. “Me pusiste a Maradona, hijo de puta!”, se resignó ante la evidencia.

“Antes de que debutara en la Novena de Argentinos, ya venían treinta o cuarenta jubilados a verlo jugar en Parque Sarmiento. Una vez, un viejo, de tan emocionado que estaba, le quiso regalar la bicicleta… Y Diego no quiso. El tenía muchos sentimientos, era muy noble”, contó alguna vez. Falleció el 13 de enero de 2008, a los 76 años, en el Policlínico Bancario, con el recuerdo permanente de Maradona, su Maradona.

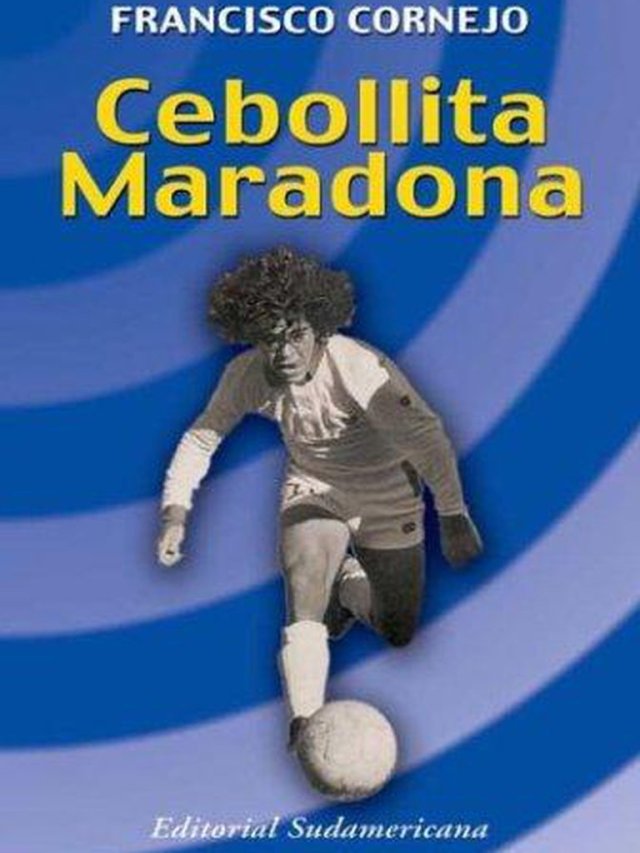

“Había gente que lo criticaba, que decía: ‘Como este negrito tenemos varios, es muy chiquito… no va a llegar a nada'”, confesó quien supo observar esa habilidad agreste y la arropó, para darle impulso. Por suerte para el fútbol, nunca escuchó aquellas voces infames. En el libro “Cebollita Maradona, editado en 2001 y que lleva su firma, narró ese instante mágico en el que el talento del pequeño Pelusa se le reveló y lo dejó tan sorprendido que hasta desconfió de su edad. El placer de leer un retazo de historia, vívida, detallada con la candidez de quien no sabe que usa la tinta con la que se escriben las leyendas.

EXTRACTO DEL LIBRO CEBOLLITA MARADONA, DE FRANCISCO CORNEJO

Dicen que por lo menos una vez en la vida todos los hombres asisten a un milagro, pero que la mayoría no se da cuenta. Yo sí. El mío ocurrió la tarde de un sábado de marzo de 1969 sobre el pasto mojado del Parque Saavedra cuando un pibe bajito, que me dijo que tenía ocho años —y yo no le creí—, hizo maravillas con la pelota. Cosas que yo nunca le había visto hacer a nadie. Hay una que no me la voy a olvidar jamás, porque cierro los ojos y la sigo viendo como si fuera ayer. ¿Ayer, dije? No, ayer no, como si la estuviera viendo ahora mismo. Cuando a un jugador la pelota le viene de aire, lo que hace es bajarla con el pie y después la deja caer al suelo y ahí patea o toca. Eso es lo que hacen todos. Pero aquel pibe no, aquel pibe hizo otra cosa: la dominó con la zurda, en el aire y, sin dejarla tocar el piso, con el pie todavía en el aire, le volvió a pegar para hacerle un sombrerito a un rival y mandarse hacia el arco contrario. La jugada siguió pero yo me quedé mirándolo, mirándolo a él. “Es un enano”, pensé. No podía tener ocho años, era seguro. Fue una pavada haber pensado eso. La edad no tenía nada que ver con lo que ese pibe había hecho. Si era más grande o más chico no tenía ninguna importancia, porque esa jugada no tenía edad. Un jugador normal, incluso uno muy habilidoso, puede pasarse la vida sin poder hacerla aunque la ensaye una, dos, mil o un millón de veces. Para hacer una jugada así —y como la hizo él: con toda naturalidad, como si fuera la cosa más sencilla del mundo—, aquel pibe tenía que ser diferente, muy diferente de los demás. Y yo me di cuenta. Ahí mismo me di cuenta. Por eso puedo decir, sin ponerme colorado y sin temor de que me acusen de agrandado, que yo descubrí a Diego Armando Maradona, un milagro del fútbol. Y también mi milagro personal.

Le decían Pelusa y llegó casi por casualidad. Me había pasado meses probando chicos de la categoría 60 para el semillero del club y ya tenía un equipo bien armado. Los pibes se entendían bien adentro y afuera de la cancha. Esa armonía se veía cuando jugaban. Estaba conforme con el grupo y tenía todos los puestos cubiertos. Por eso no le presté demasiada atención a Goyo Carrizo, un “nueve” muy bueno que venía de Villa Fiorito, cuando un miércoles a la tarde, después del entrenamiento, me preguntó si podía traer a un amigo para que yo lo probara.

“Don Francis, tengo un amigo que juega muy bien, juega mejor que yo, ¿lo puedo traer?”, me dijo.

“¿Cuántos años tiene?”, le pregunté.

“Igual que yo”, respondió.

¿Y de dónde es?

De Fiorito, vive cerca de mi casa.

“Bueno, traelo el sábado”, le dije, y me olvidé del asunto.

La verdad es que no necesitaba más jugadores, pero nunca dejé de darle la oportunidad a nadie. Además, yo estaba muy contento con Goyo, que era una de las figuras de aquel equipo. Si quería que viera jugar a su amigo, a mí no me costaba nada darle el gusto. Lo que no creía era que jugara mejor que él. Una, porque Goyo era muy bueno, y dos, porque después de tantos años de trabajar con chicos estaba acostumbrado a que agrandaran las cosas. Con tal de que yo aceptara a un amigo eran capaces de decirme que jugaba como Pelé. No podía guiarme por el juicio de un pibe; para saber si era tan bueno como decía había que verlo jugar. Y si quería entrar en el equipo tenía que superar en mucho a los que ya estaban, porque siempre respeté el trabajo de los demás, y esos pibes venían entrenando duro desde hacía mucho tiempo. Había logrado formar un grupo unido y tenía que cuidarlo. Y para mí eso siempre fue lo más importante. Los pibes que estaban en el equipo se habían ganado el puesto por sus condiciones para jugar al fútbol, pero también por su esfuerzo y su constancia. No podía faltarles el respeto metiendo un “paracaidista”, por más que jugara muy bien. Si era bueno, para poder quedarse tendría que ganarse un lugar igual que los demás.

La verdad es que ya ni me acordaba de ese “pibe nuevo” que venía a probarse cuando, el sábado a la tarde, se apareció por Las Malvinas, donde entrenaba Argentinos Juniors, con el grupo de chicos de Villa Fiorito. Llegó con Goyo, con el petisito Montaña y algunos más que venían a las prácticas desde el Puente de La Noria en el colectivo 28. “En el verde”, como le decían ellos. Era chiquito y flaquito. Estaba vestido con un pantaloncito largo color marrón claro, unas zapatillas azules todas gastadas y una remerita de un color verde descolorido. Era un chico más de la villa con muchas ganas de jugar, como Goyo, Montaña o Duré. Mientras esperábamos a que llegara el resto de los pibes, se pusieron a jugar con una pelota en un triángulo de tierra que se formaba entre la calle Tronador y las vías del ferrocarril. Me acuerdo de que algunos padres que estaban en el buffet del club salieron para verlo. A primera vista, por ojo nomás, me pareció que era zurdo. Se veía que dominaba bien la pelota. Ese sábado estuvimos a punto de no hacer la práctica porque el día anterior había llovido mucho y no podíamos arruinar la cancha de Las Malvinas. Entonces, para no perder el entrenamiento, decidí llevarlos al Parque Saavedra, que estaba a unas veinticinco cuadras de ahí. Subimos a los pibes en la caja del Rastrojero de don José Trotta y fuimos para allá.

Don José —o don Yayo, como lo llamaban los chicos— es una parte fundamental de esta historia. Estuvo conmigo durante toda la etapa que Diego jugó en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors y fue testigo y protagonista de todo lo que pasó. Es un apasionado del fútbol y en aquella época su hijo también entrenaba con nosotros. Llegó al club por un aviso que yo había publicado en Crónica convocando a pibes de las categorías 60 y 61 para probarlos. Y ahí vino don José con su pibe, Oscar, dos sobrinos y cuatro o cinco chicos más de la villa “La Rana”, que quedaba por Villa Ballester, a unas veinticinco cuadras de la avenida General Paz. Desde entonces se convirtió en mi mano derecha y nos volvimos inseparables. También en una especie de chofer oficial del equipo porque llevaba y traía a muchos de los pibes que no tenían ni siquiera las monedas para pagarse el colectivo. Hace poco leí en un reportaje que Oscar, su hijo, dijo recordando aquellos tiempos: “Si no hubiese sido por mi viejo, ni Diego ni un montón de pibes habrían podido jugar”. Y es la verdad. Como trabajaba de fletero, don José andaba todo el día por la calle, recorría los barrios y, cada vez que veía un picado en un potrero, se paraba a mirar. Si había alguno que le gustaba, se le acercaba, después hablaba con los padres y les ofrecía llevarlo para que hiciera una prueba en Argentinos Juniors. Así me trajo muchos buenos jugadores. Los días que había práctica, él llevaba y traía a los chicos en su camioneta. A veces, después de entrenar, los invitábamos a la pizzería o al cine. Por supuesto, toda la plata salía de nuestros bolsillos, ya que la mayoría de los pibes venían de familias muy pobres. Cuando Diego se incorporó al grupo, Trotta empezó a llevar a sus padres a todas partes en aquel Rastrojero anaranjado, modelo 62. Me acuerdo de que don Diego y doña Tota se acomodaban adelante, en la cabina, al lado de don José, y yo me sentaba atrás, en la caja, entre los pibes. Así íbamos a todos los partidos. Son sensaciones que no se olvidan jamás: el viento en la cara y el bullicio de los chicos a mi alrededor, cantando, haciendo bromas o dándose ánimo antes de jugar. Fueron tiempos hermosos, nadie pensaba en el fútbol —ni en los pibes— en términos de negocios o de dinero. Es cierto que para algunos padres, ya en esa época, el fútbol en un club podía ser el trampolín para mejorar económicamente o para asegurarles un futuro a sus hijos, a los que a duras penas podían mandar a la escuela. Pero, en todo caso, lo veían como una manera de mejorar, no como un enorme negocio. Por eso tampoco les metían esa terrible presión que hoy veo que muchos padres les meten a sus pibes con la esperanza de convertirlos en cracks y poder venderlos a un club grande o al exterior cuando todavía ni siquiera tienen la personalidad formada. En aquella época todo era mucho más romántico, más puro. A ninguno de ellos se les cruzaba por la cabeza cuánto podría costar un pase o cuánto podrían conseguir fichando a su hijo en otro club. Ni siquiera los padres de Diego —que con el tiempo se dieron cuenta de que el pibe era oro en polvo— pensaban de esa manera. Y yo tampoco. La prueba es que cuando, poco después de esto que estoy contando, un directivo le ofreció plata a don Diego para llevárselo a River Plate, él prefirió dejarlo conmigo en Argentinos Juniors. Porque Diego quería quedarse, pero también porque la familia confiaba en mí y por aquel entonces la confianza todavía valía más que la plata. Hoy todo el mundo me pregunta por qué nunca hice un contrato o firmé un papel con los padres de Diego y me dicen que si lo hubiera hecho ahora estaría lleno de plata. Y yo les digo que esas cosas no se hacían —y sigo creyendo que no deben hacerse con chicos de esa edad—, que todo se basaba en la confianza. Pero, bueno, todo esto es algo que ni siquiera me podía imaginar aquella tarde de marzo mientras íbamos hacia el Parque Saavedra con Diego y los otros pibes en la camioneta de don José.

Apenas llegamos, hicimos los arcos con unos montoncitos de ropa cerca de una hilera de eucaliptos y armé dos equipos para verlos jugar. En la mayoría de las prácticas yo hacía de árbitro y cada tanto detenía el juego para explicarles alguna jugada o corregir alguna posición en la cancha, pero como ese día había varios chicos nuevos decidí que sería mejor dejarlos jugar sin darles muchas indicaciones, para poder observarlos mejor. A Diego lo puse con sus amigos Carrizo y Montaña para que se sintiera acompañado y entrara más rápido en confianza. Ya dije que Goyo era un excelente jugador y enseguida vi que se llevaban muy bien en la cancha. Después supe que en Fiorito, en los partidos que se armaban en los potreros de la villa, jugaban en equipos rivales; pero de tanto enfrentarse se conocían tanto que se entendían a la perfección. Y siguió siendo así, porque en todos los años que jugaron juntos en los Cebollitas Goyo fue el que mejor acompañó a Diego adentro de la cancha. Existía entre ellos una comprensión que les permitía hacer jugadas que jamás vi hacer, ni siquiera a jugadores profesionales. Eran la pareja ideal; parecían adultos, sabían todo: cómo tocarla, cómo pasarla, cómo hacer paredes, pero además se divertían como locos jugando… Nunca vi una cosa igual. A uno le daba alegría de solo mirarlos.

Ese sábado no tuve que observarlo mucho tiempo para darme cuenta de que Goyo tenía razón: jugaba mejor que él, mucho mejor. En apenas unos minutos había hecho tres o cuatro jugadas increíbles: metía caños con una enorme facilidad, les pasaba la pelota por encima de la cabeza a los defensores y seguía la jugada o se la daba a Goyo; cosas así, que me parecieron imposibles para un chico de su edad. Pero cuando paró ese pase con la zurda en el aire y, sin dejar caer la pelota, le pegó con la misma pierna para hacerle un sombrero al defensor, no tuve dudas: era un enano, y un enano mentiroso, porque ese pibe no podía tener ocho años. Como ya dije, me quedé mirándolo, asombrado, y después lo miré a don José, que observaba el partido desde un costado de la canchita. Él también lo había visto y me hizo un gesto que quería decir algo así como: “¿Y éste quién es?”. Yo le respondí con otro gesto: “¿Y yo qué sé?”. Con los años que yo llevaba dirigiendo equipos de divisiones inferiores no me iban a engañar. Si ese pibe tenía ocho años, yo era Gardel… y eso que ni siquiera sé cantar.

Mi costumbre probando jugadores era la de no atarlos ni encasillarlos, y menos a los ocho o nueve años. Les daba libertad para que me fueran mostrando lo que podían y lo que sabían. Si tenían condiciones, ya habría tiempo de sobra para enseñarles lo que les faltaba. Jamás le hice quemar etapas a nadie. Ni siquiera a Maradona. Eso fue cosa de los demás.

No recuerdo si esa tarde estaban jugando nueve contra nueve u ocho contra ocho, pero sí que Diego se acomodó en la media cancha, de media cancha para arriba con toda naturalidad. No estaba para nada nervioso, jugaba callado. La que hablaba era la pelota cada vez que la tenía en sus pies. Mentiría si dijera que esa tarde hizo algún gol. No lo recuerdo, pero no tengo dudas de que dejó su firma sobre el pasto. En ese ratito que estuvo jugando en el Parque Saavedra mostró lo que haría toda la vida: gambeta necesaria y toque inesperado.

No se trataba sólo de su habilidad, sino que se movía en la cancha como un chico más grande. Tenía una gambeta tremenda, pero no la usaba como suelen hacerlo esos pibes habilidosos que uno ve en los potreros, que se exceden, se engolosinan con la pelota y no quieren largarla jamás. Este enano —porque para mí, a esa altura, ya era un enano que me había mentido la edad— utilizaba la gambeta como un arma, sólo cuando era estrictamente necesaria y con un objetivo: superaba la marca y buscaba a un compañero, generalmente a Goyo, para dársela. No podía creer que viniera del potrero ni que ésa fuera su primera práctica en un equipo dirigido. Yo sabía muy bien lo que había que trabajar con los pibes para que no gambetearan de más y le pasaran la pelota a un compañero mejor ubicado. Es algo que ningún chico de ocho años hace sin que se lo enseñen. Había que verlo. Era casi el más bajito de todos los que estaban en la cancha y algunos de los chicos le llevaban más de una cabeza, pero cuando tenía la pelota en los pies parecía más grande, mucho mayor que ellos.

Daba esa impresión por su manera de jugar, y cuando digo “jugar” no hablo solamente del manejo de la pelota. Porque más allá de la excepcionalidad de Diego, chicos habilidosos hay muchos, pero para ser un jugador diferente hacen falta otras cosas. En una tabla imaginaria que siempre utilicé como técnico, yo diría que no son pocos los pibes que tienen diez puntos en los pies, pero la mayoría de ellos no tiene nada en la cabeza. Cuando me tocaba alguno que tenía diez en los pies y siete en la cabeza, sabía que tenía un jugador sobresaliente. Y por lo que lo había visto jugar en el parque, a ese enano tenía que ponerle diez en las dos partes. Si tenía nada más que ocho años era un genio de verdad; y si era más grande también.

¿Seguro que vos sos del 60, nene?

Sí… —empezó a contestar y Goyo, que estaba con él, se metió en la conversación, como para protegerlo:

“Sí, don Francis, ya le dije, es del 60 como yo”, me dijo.

No le hice caso, quería que “el enano” me respondiera. Lo miré serio y le pedí:

A ver, ¿tenés documentos? Mostrame la cédula.

Era tímido, muy tímido, y mantenía la vista en el suelo, como avergonzado por quién sabe qué cosa. Me impresionó la diferencia: todo ese desenfado que había mostrado en la cancha había desaparecido como por arte de magia. Con el tiempo aprendí que toda su guapeza y su irreverencia las ponía en la pelota, que solamente jugando al fútbol sacaba afuera su personalidad. Era en la cancha donde aparecía el verdadero Diego Maradona.

“No la tengo”, contestó en voz baja, como si lo hubiera pescado en una falta. “La tiene mi mamá en mi casa”.

Hice que me mirara a los ojos y volví a preguntarle:

¿Estás seguro que sos del 60?

Sí, don —me respondió.

No sabía si creerle o no, y preguntándole a él no iba a resolver el misterio. Si realmente tenía ocho años, había encontrado un diamante en bruto para mi equipo, un jugador que podía hacer la diferencia. Pero si era más grande tampoco era cuestión de perderlo. Por lo que había mostrado en la práctica, tenía condiciones de sobra para jugar en otra división. En el caso de que estuviera mintiendo su edad, se lo podía recomendar a otro técnico. La única dificultad que veía era su físico: siendo uno de los más chiquitos entre los de la categoría 60, con los de la 59 o la 58 la diferencia de físico sería todavía más grande y tal vez no lo quisieran. Parece mentira, pero en las divisiones inferiores de los clubes estaba lleno de técnicos que medían a los jugadores por metro. Ya me imaginaba las respuestas: “Es muy chiquito, con ese físico no puede jugar. Lo van a pasar por encima y lo van a matar. No me sirve”. Con ese criterio, no sólo Maradona sino tampoco Ortega, Saviola y tantos otros grandes jugadores no habrían llegado nunca a jugar en Primera; los entrenadores del futbolista por metro les hubieran cerrado el camino aun antes de empezar. Es increíble que en el fútbol argentino, cuna de tantos jugadores de poco físico pero de enorme calidad, haya técnicos de divisiones inferiores que todavía siguen pensando así. Y más ahora, que se la pasan mirando el fútbol europeo, con esos jugadores grandotes y atléticos, mientras se olvidan que la habilidad, la capacidad de improvisación y la alegría de jugar son las que han hecho famoso al fútbol sudamericano.