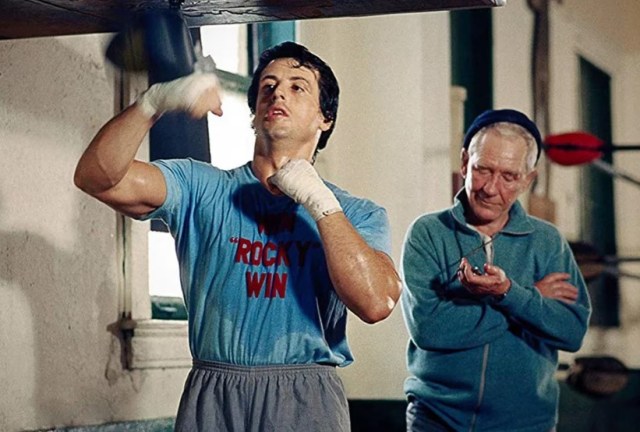

Este texto cierra filas en sus propias líneas, procurando salir indemne de las críticas que podría recibir por la siguiente sentencia: la saga de Rocky Balboa se convirtió en otra cosa a partir de la tercera entrega, con la absurda muerte del entrañable Mickey Goldmill. Si bien es cierto que luego hubo un par de apariciones casi celestiales y muy conmovedoras del sabio entrenador, ya nada resultaría igual.

Por infobae.com

Sin ese hombre de tamaño imperceptible, mirada clara y voz carrasposa, que aguardaba en el rincón del ring como quien se guarece en una trinchera, a la historia del boxeador de Filadelfia que resurgió de las cenizas de su intrascendencia “le quitaron gran parte de su alma”. En defensa de esta idea: así lo considera el propio creador del guion original, un tal Sylvester Stallone.

El actor -quien para Rocky III ya no participaba de los libros- ha confesado que no contar con el personaje de Mickey fue “lo más difícil” que debió afrontar al momento de interpretar al Semental Italiano. Mucho más que los golpes de ficción que recibió de manera real durante la filmación. Porque en buena parte Rocky se había convertido en todo lo que era gracias a Mickey. Y la ausencia de su mánager modificaría el rumbo de la leyenda.

Podría decirse que fue Burgess Meredith quien se puso en la piel de Mickey. Y aunque la descripción no faltaría a la verdad, tampoco sería cierta.

Cuando un Stallone carente de fama y holgado de apremios económicos se sentó a escribir la vida de Rocky Balboa -inspirado en el ignoto boxeador Chuck Wepner, al que una noche de 1975 vio pelear con hidalgía frente a Muhammad Alí-, comprendió que necesitaba construir un papel fundamental: el de su mentor.

Debía encontrar entonces quien personificara a un hombre que había luchado obstinadamente por alcanzar sus sueños, sin lograrlo por completo. Alguien que no estuviera -según sus palabras- “totalmente realizado”. El actor indicado sería quien consiguiera trasladar a la pantalla lo que había enfrentando en su trayectoria, sumergiéndose a menudo en la frustración. Y por si todo aquello fuera poco, además tenía que cumplir con un requisito adicional: ser una persona íntegra y con amor propio. Solo quien reuniera todas estas cualidades estaría en condiciones de asumir ese rol.

Cuentan que cuando se vieron por primera vez, la honestidad brutal de Burgess conmovió Stallone. Mucho de lo que Mickey diría en la recordada escena de Rocky I en la austera casa del boxeador, cuando le propone ser su mánager y es rechazado, ocurrió en ese encuentro. “Tengo experiencia con el dolor, lo he sentido”: apenas Meredith terminó de pronunciar esa frase en ese encuentro inaugural, el personaje ya era suyo. Y es que Stallone supo de inmediato que mucho tiempo antes de que se produjera esa reunión de producción, incluso cuando a él ni siquiera se le había ocurrido la historia de Balboa, Burgess ya era Mickey.

Infama

Nacido el 16 de noviembre de 1907 en Cleveland, Estados Unidos, Burgess Meredith se llamaba Oliver: para su carrera prescindió de su nombre para usar solo los apellidos de sus padres, Ida Burgess y William George Meredith.

El joven Oliver lavaba platos y limpiaba hornos para pagarse los estudios en una universidad privada de Massachusetts. Un examen de trigonometría fallido lo hizo desistir de los libros. A partir de allí -y por unos cinco años- lo hizo todo: fue vendedor y periodista, empleado en una oficina, marino mercante y hasta corredor de Wall Street. Sin saberlo, la ardua vida laboral le hacía un guiño artístico: parecía un actor interpretando los papeles más diversos.

En los albores de esa década del 30 que arrancó hipotecada por la Gran Depresión, Burgess Meredith se animó a incursionar en una compañía teatral. La pasión por pisar las tablas lo desbordaba. En 1932 debutó en Broadway: fue un pato en Alicia en el País de las Maravillas. Al año siguiente alcanzó su primer protagónico: se convirtió en un joven delincuente para la obra Little Ol ‘Boy.

De acuerdo a los críticos de la época, la euforia juvenil que hacía mella en sus personajes fue cediendo ante un aplomo que lo convirtió en un intérprete de carácter, aunque dócil en los géneros. Burgess Meredith podía ser amable pero también cruel, del mismo modo héroe y villano, sembrar el terror o cosechar sonrisas. Con esas virtudes alternaba su labor entre el teatro neoyorquino y las producciones de Hollywood.

Este devoto de los placeres culinarios -experto en vinos y chef amateur- juró amor eterno en cuatro oportunidades. Tenaz, recién cumplió su promesa en el último intento. Su primer matrimonio -con Helen Derby, en 1932- duró dos años. Los siguientes -con las actrices Margaret Perry y Paulette Goddard, respectivamente- corrieron igual suerte. En cambio, a Kaja Sundsten la amó hasta su propia muerte: estuvo a su lado 46 años. Oliver tuvo dos hijos; conoció a una nieta.

Todavía a décadas de la disfonía clásica de Mickey, el tono cautivador de Burgess resonó en el éter (en 1937 hizo una versión en radioteatro de Hamlet). Pero al mismo tiempo que se desarrollaba como director de cine, sus planes cambiaron bruscamente: la Segunda Guerra Mundial lo encontraría en el frente de batalla. Sirvió en el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos, y regresó a su país con el grado de capitán y por una licencia laboral: tenía que encabezar la película bélica The Story of GI Joe. El papel le resultó cercano: un periodista que viajaba al extranjero para narrar las penurias de los soldados norteamericanos.

Esa trayectoria -más respetada por los colegas que reconocida por el público- dio un vuelco en los 60 cuando Oliver se convirtió en el Pingüino de la serie Batman, aquella del inolvidable Adam West. El suceso fue instantáneo. “De todos los roles que hice, es la primera vez que mis hijos quisieron verme…”, decía el actor, risueño, sobre una circunstancia que no escapaba del contrasentido de la industria televisiva: el personaje que le había demandado el menor esfuerzo en toda su carrera, le traía la mayor popularidad.

Para leer la nota completa pulse Aquí